Come diciamo qui, io sono nato in barca. Non è una vanteria ma una semplice constatazione. Mio padre aveva un sandolo buranello, bello, grande e pesante, ma nessuno mi ha insegnato a vogare, nessuno mi ha mostrato come si fa con le vele, ero solo curioso e rubavo con lo sguardo, e poi tra ragazzini si sa la competizione è inevitabile. Ho imparato e basta. Poi, crescendo, mi sono “fatto”, sono maturato come credo sia naturale. Ho fatto tutti i miei errori, li ho capiti e mi sono corretto. Ho imparato a portare le gondole (con qualche aiutino di un amico gondoliere, il vecchio Palmarin), ho imparato a padroneggiare il vecchio dinghy di un cantiere. Sapevo naturalmente da che parte veniva il vento e, con una vela sola, non è stato poi così complicato. Sono passati gli anni e ho avuto le mie barche; ed ho letto libri, in particolare Slocum, e poi Moitessier. Quindi sono diventato amico di Carlo Sciarrelli e mi sono fatto costruire “Arzanà”, uno sloop aurico in mogano verniciato di 8 metri con un lungo bompresso e una randa gigantesca. Da solo mi sono girato tutto l’alto Adriatico da Venezia al Po, dal Po all’Istria e a Trieste, con ogni tempo, con ogni mare. Navigavo per ore ed ore, rientravo solo per la notte. Poi è giunto il momento. L’Oceano. Al Salone di Genova ho conosciuto uno skipper che faceva traversate con equipaggio, mi sono informato su chi fosse, su quale affidabilità mi poteva garantire e feci la mia scelta. A quasi 50 anni avrei “fatto l’Atlantico”. Ecco la storia di quanto avvenne.

Sapevo che non sarei stato il solo dell’equipaggio all’aeroporto di Barcellona ad imbarcarmi sul volo per Las Palmas, Canarie, per raggiungere il Deportivo de la Luz, dov’era ad attendere la barca con cui andare ai Caraibi. Ed infatti, inconfondibile, Luca -allora non ne conoscevo ancora il nome- era lì, seduto due file in là, insieme ad un altro, di un’altra barca, vestito allo stesso modo. Regola numero uno, poco bagaglio, aveva detto lo skipper. Quindi addosso, io come loro due, avevo parte dell’abbigliamento di bordo, le Timberland da barca, la giacca della cerata, il sacco da marinaio ridotto al minimo per poterlo far passare da bagaglio a mano. Diffidenza e cordialità tra estranei, sconosciuti con cui dividere quest’impresa, avventura anche questa, dentro l’altra, fors’anche più ambigua e rischiosa. Tutti navigatori “navigati”, gente di mare per la transatlantica, era stato chiesto. L’oceano non è mai un gioco, dopo, a raccontarlo quando tutto è andato bene, è persino banale. Ma però bisogna essere dall’altra parte, prima.

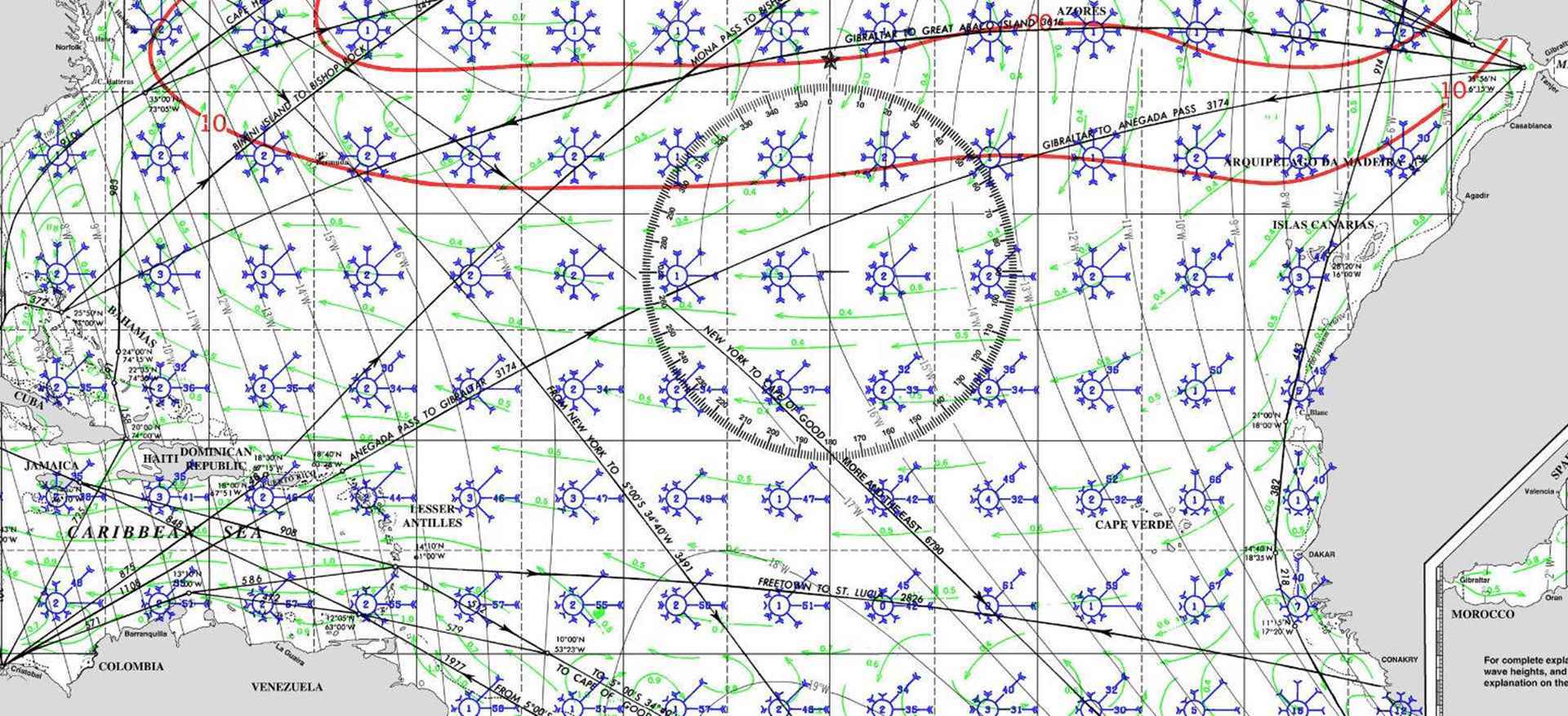

Davanti a noi una ventina di giorni di oceano vero, in novembre un gattone tranquillo stando alle Pilot Charts, le carte “statistiche” che dicono quello che “normalmente” in quel periodo dell’anno uno dovrebbe aspettarsi.

L’aggiornamento delle ultime carte meteo del NOAA -riscontrate su Internet- dava previsione di poco vento, con l’aliseo non ancora ben formato tra le Canarie e le Capo Verde, nonostante fosse già la fine di novembre. Ma sul quadrante settentrionale una sequenza di violente depressioni stava provocando, proprio in quelle ore, disastri in Scozia, Irlanda, Manica e Bretagna. Preoccupazioni stemperate dall’entusiasmo e da una certa incoscienza. Con quelle avremmo fatti i conti più tardi.

Il taxi ci aveva lasciato su una banchina buia e deserta. Una chiamata al cellulare -assurda: Las Palmas, Spagna, Italia, Spagna, Las Palmas (ah, l’Europa, ah, le telecomunicazioni), per raggiungere qualcuno a cento metri di distanza da dov’eravamo- ed ecco arrivare il gommone con Mario, lo skipper. A bordo, scelta la cuccetta, il battesimo ridicolo dell’oceano all’ormeggio. E il tentativo di dormire con i rumori di bordo, lo sciacquio dell’acqua liscia, quasi immobile, della darsena. Impossibile prendere sonno, nonostante la Melatonina. Verso le sei, stanco di sonnecchiare, vinto dal nervosismo sono salito in coperta a cercare un angolo comodo. Ma l’avevamo pensata tutti allo stesso modo. Ed è così che ci siamo trovati in quattro, tutto l’equipaggio meno uno nel pozzetto a bagnarsi dell’ultima rugiada mentre il sole sorgeva dalla lontana banchina dei containers a sud est. Se il primo incontro era stato silenzioso, anche adesso nessuno aveva voglia di parlare. Un giro di caffè, poi il salto in banchina a guardare le altre barche e a confrontarle con la nostra. Yacht oceanici miliardari quelli, spartana e “cattiva” la nostra; frequentatori di prestigiosi marina quelli, navigatrice di mari difficili questa. Poi avremmo scoperto che non era esattamente così.

Barca oceanica era dir poco, lamiera di acciaio da un centimetro e mezzo, poca vela per due alberi tozzi e potenti, uno schooner staysail (o goletta bastarda) per la precisione: unica randa, e a prua solo vele di fiocco; nessun tambucio ma solo osteriggi da cinquanta centimetri. Un pozzetto fatto per scaricare rapidamente le ondate di mare forza 7, quelle che sommergono la coperta, totalmente inadatto per sedersi o da “abitare”, scomodo oltre l’impossibile, ma rassicurante.

Quattordici metri, un vecchio “Damien” di Joubert, o meglio una delle sue varianti, francese nell’idea e nella realizzazione -cantiere Meta, tra le montagne di Grenoble, famoso per l’ultimo scafo di Moitessier e le sue spartane barche oceaniche in alluminio “strongal”. Barca “di sinistra”, per gente di “sinistra” Anni Sessanta, aspetto sufficientemente “show off” che comunica direttamente una bella carica di snobismo intellettualoide, totalmente utopistica e velleitaria (e infatti, all’atto pratico era un bluff e non funzionava). Barca pensata per i 60 urlanti nel Pacifico meridionale più profondo, dove vanno solo i folli, e non si sa se avere più paura delle onde o degli iceberg. Certamente esagerata -e ridicola- per la “milky run”, la rotta da lattanti, il “beyond the pond”, la traversata dello stagno, quella “bassa” dell’Atlantico nel mese più favorevole dell’anno, a cavallo tra novembre e dicembre. Una cavalcata tutta in poppa, a rollare come disperati, ma facile-facile.

Chi va a vela lo sa: scotte, grilli, drizze, paterazzi e tutti quegli altri nomi della barca che solo chi naviga conosce, fanno la differenza con quelli di terra. E poi le manovre, andare di bolina, al lasco, in poppa; issare lo spinnaker, dare terzaroli; ormeggiare, ancorarsi. Ecco, questo fa parte del tuo repertorio di marinaio “normale”. La crociera introduce elementi nuovi: la barca non è solo un mezzo di trasporto, un veicolo che ti porta da un punto all’altro della terra. E’ casa e soprattutto macchina di sopravvivenza. E va dunque, in quel senso, organizzata e gestita.

Nel caso di una traversata -l’Atlantico richiede mediamente 20-25 giorni dalle Canarie ai Caraibi- diventa più importante quest’aspetto che non la “velistica”. È una situazione totalmente nuova, alla quale il “normale” crocierista non è abituato. Per quanto riguarda la “macchina” ci sono gli impianti, il motore, il frigo, il wc; ci sono le risorse, l’acqua, l’energia, il carburante; ci sono le comodità, i cuscini, lo stereo, il sacco a pelo termico, la crema solare; c’è la sopravvivenza, life-lines, salvagenti, life raft, il battellino di salvataggio, gli estintori. Poi c’è la cambusa. E’ qui, luogo misterioso e segreto delle amenità, che la fantasia e la felicità dell’oceanico si concreta appieno. Dove la sua natura di anacoreta gaudente si appaga e si riscatta dalle ruvidezze dei moti della barca, delle inclemenze del vento, delle onde e dell’atmosfera. Dell’angoscia e della paura.

Cambusa, parola magica fatta di elenchi di caffè, pasta, biscotti, vini, da spuntare, che culmina nel gioioso saccheggio di uno o più supermercati, nell’impressionante quantità di roba da caricare dalla banchina a bordo e nelle ore e nelle strategie dello stivaggio, arte raffinatissima.

Parliamo spesso a livello teorico della dimensione di una barca. Tralasciando il suo costo, la manutenzione, la tassa d’ormeggio, la sua governabilità, una barca “grande”, ma molto grande (15, 18 metri), ti dà uno spazio vivibile di trenta metri quadrati. In questi deve “scomparire” tutta quella catasta di cartoni, di scatole che sta ammucchiata in banchina. Nello stesso spazio si deve vivere, avere privacy, occasioni mondane; si deve lavorare e riposare, vivere e sopravvivere. In comunità (lo vedremo dopo).

Infine la birra e il vino. La prima ritempra il corpo, il secondo solleva lo spirito. Gli astemi devono astenersi dalle traversate oceaniche, ne perderebbero una buona parte del fascino. Cambusa alle Canarie significa scoprire i vini spagnoli, grandissimi vini, da integrare con qualche Chateau provenzale o grignolino di Langa o pinot di grava. Ed il rito si compie, al calar del sole, al primo buio, ad accompagnare le meteore che sfrecciano nella notte tra le infinite nuvolette degli alisei: si stappa e il caos del mare e dell’universo diventa una sinfonietta di Scarlatti, una ballata di Liszt, un après midi di ninfe e fauni. Glorioso.